Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit wirkt sich messbar auf das individuelle Wohlbefinden und die kognitive Leistungsfähigkeit aus. Wie Zeitumstellung Produktivität beeinflusst, ist gut belegt. Aus diesem Wissen heraus ergeben sich praxisnahe Strategien, um gezielt gegenzusteuern und Stabilität sowie Effizienz zu erhalten.

Zeitumstellung: Belastung für zirkadianen Rhythmus

Zweimal jährlich werden in vielen europäischen Ländern die Uhren um eine Stunde vor- bzw. zurückgestellt. Für Menschen in anspruchsvollen beruflichen Positionen bedeutet dies mehr als organisatorischen Mehraufwand: Die Verschiebung des Schlaf-Wach-Rhythmus stört den zirkadianen Rhythmus – und damit zentrale Körperfunktionen wie Schlaf, Konzentration und Reaktionszeit. Daraus kann ein signifikanter Rückgang der kognitiven Leistungsfähigkeit entstehen, verbunden mit einer erhöhten Fehlerquote und verminderten Effizienz. Die Effekte sind zwar kurzfristig, können aber gerade in kritischen Projektphasen zum Risiko werden.

Produktivität im Fokus: Risiken im Berufsalltag

Die Auswirkungen der Zeitumstellung zeigen sich vor allem in den ersten Tagen:

- verminderte Konzentration bei komplexen Aufgaben

- reduzierte Effizienz bei strategischem Denken

- erhöhtes Fehlerrisiko durch Müdigkeit

- verlangsamte Entscheidungsfindung

Diese Effekte treten unabhängig von der individuellen Wahrnehmung auf – und lassen sich medizinisch belegen. Selbst die eine Stunde Zeitdifferenz kann zu messbaren Veränderungen bei Aufmerksamkeit, Reaktionszeit und kognitiver Schärfe führen. Besonders betroffen: Menschen mit hohem beruflichen Leistungsanspruch.

Effektive Maßnahmen zur Minimierung der Effekte

Wer jedoch vorbereitet ist, kann die negativen Effekte der Zeitumstellung Produktivität, Leistungsfähigkeit und Effizienz betreffend deutlich reduzieren. Diese Maßnahmen haben sich als wirksam erwiesen:

- Schrittweise Anpassung des Schlafrhythmus: Bereits einige Tage vor der Umstellung sollte die Schlafenszeit täglich um 10 bis 15 Minuten verschoben werden.

- Gezielte Nutzung von Tageslicht am Morgen: Fenster öffnen oder ein kurzer Spaziergang bei Tageslicht aktiviert die innere Uhr.

- Optimierte Arbeitsplanung: Leistungsintensive Aufgaben sollten möglichst nicht in die ersten Tage nach der Umstellung fallen.

Arbeitsmedizinisch sinnvoll ist zudem die Empfehlung, bei Planbarkeit auf Überstunden in der Umstellungswoche zu verzichten.

Wissenschaftliche Daten: Belastung ist real

Die Effekte der Zeitumstellung sind nicht nur rein subjektiv. Studien belegen, dass der Faktor Zeitumstellung Produktivität messbar beeinflusst (siehe Quellenangabe unten). In den Tagen nach der Umstellung kann eine erhöhte Inzidenz von Herzinfarkten und Schlaganfällen bestehen. Zudem zeigen Tests signifikante Verschlechterungen bei kognitiven Parametern wie Reaktionszeit und Aufmerksamkeit. Der Zusammenhang zwischen Zeitumstellung Produktivität und Leistungsabfall ist real.

Die Intensität dieser Effekte variiert – abhängig von genetischen Dispositionen, Schlafgewohnheiten und Lebensstil. Die Belastung ist jedoch real und nachvollziehbar.

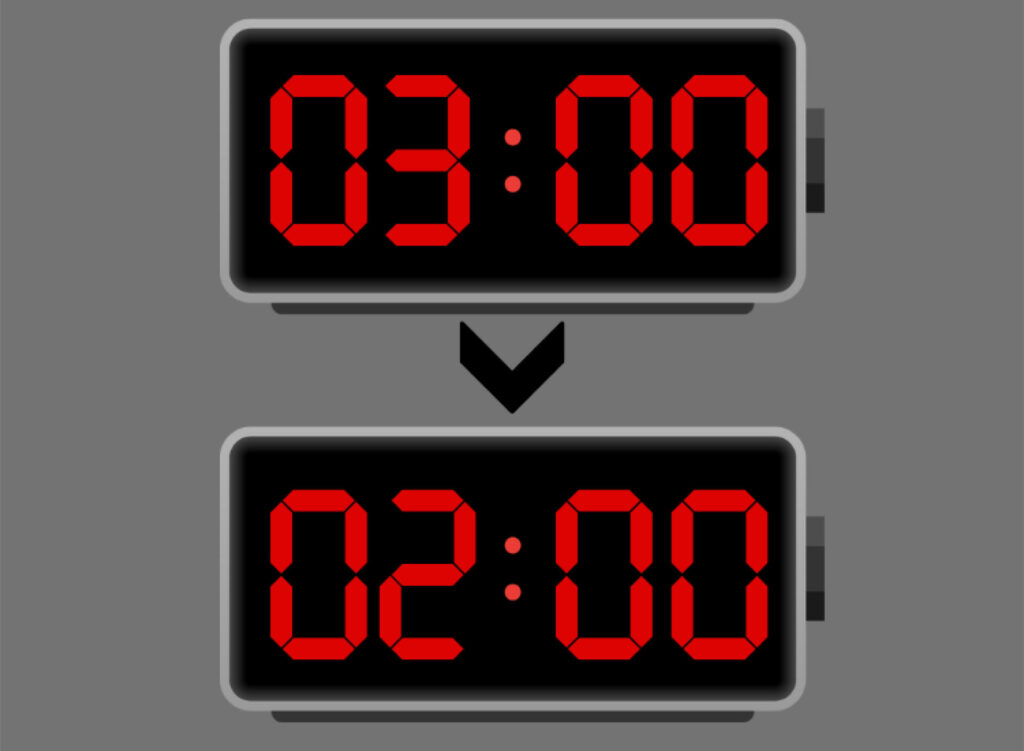

Von 3 Uhr auf 2 Uhr: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25./26. Oktober 2025) beginnt die Winterzeit und die Uhren werden eine Stunde zurückgestellt.

Handlungsempfehlungen für Führungskräfte

Strukturelle Maßnahmen helfen dabei, die Anpassung an die Zeitumstellung produktiv zu gestalten:

- Frühzeitige Umstellung des eigenen Schlafrhythmus

- Angepasste Projektplanung in den Tagen davor

- Verzicht auf Überstunden, gezielte Lichtnutzung am Morgen

- Flexible Arbeitszeitmodelle für Mitarbeitende

- Bewegung und Pausen zur Förderung der Konzentration

Ziel ist es, die physiologische Belastung gezielt zu kompensieren – und Produktivität sowie Entscheidungsfähigkeit auf hohem Niveau zu halten.

Perspektive: Ganzjährige Normalzeit im Fokus

Die Diskussion um eine Abschaffung der Zeitumstellung läuft auf europäischer Ebene seit Jahren. Medizinische Fachgesellschaften empfehlen die dauerhafte Einführung der Normalzeit – als bestmögliche Annäherung an den menschlichen Biorhythmus.

Bis eine politische Lösung gefunden ist, braucht es in Unternehmen praxisnahe Strategien zum Umgang mit der Zeitumstellung. Dazu gehören:

- Aufklärung über die Effekte auf Leistungsfähigkeit und Gesundheit

- Präventive Anpassung betrieblicher Abläufe

- Etablierung flexibler Strukturen

Fazit: Zeitumstellung gezielt managen statt Leistung riskieren

Die Zeitumstellung ist ein systemischer Eingriff in den Biorhythmus mit konkreten Folgen für leistungsorientierte Menschen. Wer vorbereitet ist, kann den temporären Effizienzverlust ausgleichen und sowohl Wirkung als auch Produktivität sichern.

Individuelle Anpassung, strategische Planung und fundiertes Wissen sind die Schlüssel für eine erfolgreiche Zeitumstellung, insbesondere für Menschen in verantwortungsvollen beruflichen Positionen.

Quellen

- Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe: Zeitumstellung – ein überholtes Konzept? Neue Forschungsergebnisse beleuchten Folgen

- University of Oregon: Daylight saving time linked to lost worker productivity

- Spektrum.de SciLogs: Zeitumstellung: wenn das Gehirn aus dem Takt kommt

- Gesundearbeit.at: Auswirkungen der Zeitumstellung aus arbeitsmedizinischer Sicht