Wolfram M. ist 62 Jahre alt, als er zum ersten Mal eine Panikattacke erlebt – nachts, als er im Bett liegt und grübelt. Der Beginn einer Leidensgeschichte. Wir lassen ihn und einen unserer Therapeuten zu Wort kommen.

Wolfram M. hat seit über einem Jahr nachts Panikattacken – und leidet sehr darunter. Aufmerksam auf ihn geworden sind wir durch einen Kommentar unter einem unserer Blog-Artikel zum sekundären Krankheitsgewinn. Er wies darauf hin, wie sehr ihm dieses Phänomen fernliege, wie sehr es ihn belaste, durch seine nächtlichen Panikattacken seiner Partnerin zur Last zu fallen. Er weiß, er ist krank, dennoch plagt ihn das schlechte Gewissen. Wir ließen uns von ihm seine Geschichte erzählen. Also zurück zum Anfang.

Erzählen Sie von Ihrer ersten Panikattacke! Woher wussten Sie, dass es eine ist?

Wolfram M.: „Ich denke, meine erste Panikattacke trat nachts auf und ist circa ein Jahr her, vielleicht etwas weniger. Diagnostiziert bzw. diese Situation als Panikattacke identifiziert habe ich letztlich selbst, weil ich dabei in einen Zustand geriet (und gerate), den ich mit meinem Vokabular als ‚Panik‘ bezeichnen würde. Es mir wichtig, dazu zu sagen, dass ich solch einen Begriff niemals inflationär verwenden würde, das würde die eigentliche Bedeutung schmälern. Ganz konkret befand ich mich – und manchmal noch immer – bei diesen Panikattacken nachts in Todesangst.

Ich habe dann im Internet recherchiert und durch Zufall auch von einem Bekannten (er offenbarte sich mir, weil ich ihm von meinen Attacken erzählte) erfahren, dass im üblichen Sinn Panikattacken nur ca. zehn Minuten dauern. Mein Bekannter erzählte mir (relativ gelassen), dass er gelernt habe, dass jede Attacke nach dem gleichen Muster abläuft. Sie kündigt sich an, steigert sich, erreicht ihr Maximum und klingt dann wieder ab. Er sagte: ‚Ich weiß das, ich weiß auch, dass ich nicht daran sterbe, und deshalb kann ich das aushalten und damit leben.‘

Sein Bericht hat mein Problem aber erhöht, denn bei mir verlaufen die Attacken überhaupt nicht so. Bei mir dauert der Extremzustand mindestens zwei Stunden, erst durch meine Frau klingt dieser wieder ab. Ich will aber meine Frau nicht über Gebühr belasten, versuche es so lange wie möglich hinauszuzögern, bis ich ihre Hilfe erbete. Und ich weiß im Gegensatz zu meinem Bekannten nie, ob ich die aktuelle Attacke überlebe. Unterm Strich befinde ich mich wirklich bei den Panikattacken nachts mit Todesangst in einem extrem dramatischen Zustand.“

Unser Therapeut: „Wie es Herrn M. erging, ist durchaus ‚üblich‘. Wer so etwas erlebt, sucht erst einmal nach Erklärungen: im Internet, im Austausch mit Freunden. Viele gehen aber auch direkt zum Arzt, denn sie glauben durch die starke körperliche Reaktion bei einer Panikattacke wie Herzrasen und Atemnot, sie hätten etwas Körperliches. Zum Beispiel einen Infarkt. Diese Symptome und Angst liegen ganz nah beieinander. Spritzt man einem gesunden Menschen etwas, das seinen Herzschlag beschleunigt, kriegt er Angst – obwohl die Situation neutral ist.“

Ist es ungewöhnlich, dass Menschen wie Wolfram M. erst so spät im Leben erstmals eine Panikattacke erleben?

Unser Therapeut: „Beides ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Hier kann man zur besseren Erklärung das Vulnerabilitäts-Stress-Modell von Zubin heranziehen, auch wenn auch dieses die Komplexität der Ursachen psychischer Erkrankungen reduziert. Vereinfacht gesagt kann man sich das so vorstellen: Unser seelisches Fass ist im Normalfall vielleicht halb voll – je nachdem, was wir in unseren Biografien so erlebt haben. In diesem halbvollen Zustand führen wir vermutlich ein recht entspanntes Leben. In stressigen Phasen – durch Traumata, Konflikte, Jobverlust, Todesfälle – erst recht, wenn diese in kurzen Abständen auftreten, kann das Fass ‚überlaufen‘. Das passiert bei jedem Menschen unterschiedlich schnell, je nachdem wie resilient oder verletzlich diese Person ist, und davon abhängig, wie viel wir schon durchmachen mussten. Und wenn der sprichwörtliche Tropfen zum Fass zum Überlaufen gebracht hat, bricht – in der Annahme Zubins – die psychische Erkrankung aus.“

Wie läuft eine Panikattacke bei Ihnen ab, Herr M.?

Wolfram M.: „Grundsätzlich kommen die Panikattacken immer nachts, und zwar meistens ab 3 Uhr, manchmal schon ab 2 Uhr. Sie beginnen mit Grübelketten (ich wälze Sorgen, und zwar aktuelle, die mich konkret betreffen, aber auch hypothetische, die mich treffen können und könnten, und auch gesamtgesellschaftliche, z.B. Klimawandel, Tierquälerei, aber auch Verrohung der Gesellschaft, etc.). Diese Gedankenspiralen gehen in Angstzustände über, und manchmal (vielleicht zwei- bis dreimal pro Woche) entstehen daraus Panikattacken mit Todesangst.“

Herr M.s Panikattacken treten nachts auf und dauern mindestens zwei Stunden. Geht es vielen Betroffenen so?

Unser Therapeut: „Ja und Nein. Was die Länge der Attacken angeht, muss man an die Normalverteilungskurve denken. Viele liegen darin – wie zum Beispiel der Bekannte von Herrn M. mit seinen etwa zehnminütigen Attacken – andere liegen außerhalb. Das heißt aber nicht, dass eine Panikattacke von mehreren Stunden nicht vorkommen könnte. Für die davon betroffenen Menschen ist es natürlich schrecklich, stundenlang Todesängsten ausgesetzt zu sein. Dass diese Panikattacken abends oder nachts auftreten, ist wiederum eher typisch. Am Abend kommen wir zur Ruhe, wir arbeiten nicht mehr und haben ‚Zeit‘, auf unseren Körper zu achten. Erst recht, wenn wir nachts still im Bett liegen. Die alltäglichen Ablenkungen, die wir tagsüber haben, gibt es dann nicht. Und ein, sagen wir mal, realistisch-melancholischer Weltblick macht durchaus noch ‚empfänglicher‘ für Sorgen, die uns gedanklich im Bann halten und Ängste auslösen können.“

Was belastet Sie an den nächtlichen Panikattacken am meisten, Herr M.?

Wolfram M.: „Da sind einige Punkte zu nennen. Erstens weiß ich nie, ob die jeweils aktuelle Panikattacke eventuell doch tödlich endet (z.B. Herzversagen, oder dass ich den Druck nicht aushalte und versuchen könnte, mich selbst zu töten). Zweitens ‚schlaucht‘ mich jede Attacke enorm, d.h. ich bin ausgelaugt. Bereits auf der Fahrt zum Job werde ich im Auto müde, habe Probleme, mich wach zu halten. Wenn ich den Tag überstanden habe, habe ich nur ca. zwei angstfreie Stunden (von 18 bis 20 Uhr), dann beginnt die ‚Angst vor der Angst‘, d.h. ich rechne, wie viele Stunden es noch bis 2 oder 3 Uhr sind, werde total müde und will schlafen. Das gelingt aber nur bedingt, eine Stunde leichter Schlaf, Toilette, eine Stunde leichter Schlaf, Toilette, eine Stunde leichter Schlaf, Toilette, … ab 2 oder 3 Uhr beginnt dann das bereits beschriebene Martyrium. Drittens belastet mich die Ungewissheit, wie sich meine Erkrankung weiterentwickelt, denn ich spüre zwar zwischendurch Besserung, allerdings folgen danach meist wieder Rückschritte. D.h. es fühlt sich so an, als ginge ich zwei Schritte vor, drei zurück, einen vor, drei zurück, zwei vor, einen zurück. Es ist für mich weder die Struktur einer Heilung erkennbar noch, was die konkreten verursachenden Auslöser, sind. Es handelt sich dabei nur um Mutmaßungen, also Spekulation.“

Unser Therapeut: „Das muss für Herrn M. sehr schwer sein. Generell ist es so: Heilung verläuft nicht linear. Das liegt an vielen Sachen. Manchmal reicht Rückzug als Reaktion auf Stress einfach nicht aus, um einer Verschlechterung der Situation vorzubeugen. Wiederum werden in manchen Fällen – auch trotz Therapie – die sogenannten exogenen Faktoren nicht bearbeitet. Damit sind Umwelteinflüsse gemeint wie Arbeitszeiten, eine finanziell belastende Situation, Familienkonflikte. Auch dann kommt es immer wieder zu ‚Rückschlägen‘. Denn die stressauslösenden Umstände bleiben ja erhalten. Gerade dann, wenn eigentlich ein größerer ‚Umbau‘ des Lebens zum Selbstschutz notwendig wäre z.B. die Suche nach einem neuen Job oder die Trennung von Partner, kann die Erkrankung auch eine ‚Lösung‘ sein, wenngleich nur vorläufig und eigentlich dysfunktional. Etwas anderes worum ich mich kümmere und was es mir unmöglich macht, eine mitunter ‚harte‘ oder folgenreiche Entscheidung zu treffen.“

In Ihrem Kommentar sprachen Sie auch das schlechte Gewissen an, weil sie durch Ihr krank Sein Ihrer Frau gefühlt so sehr zur Last fallen, Herr M. …

Wolfram M.: „Genau. Neben meiner Angst, ein Sozialfall zu werden, mache ich mir auch große Sorgen um meine Frau, vor allem, dass ich sie überlaste. Diese Sorge ist sowohl von Egoismus getragen (wenn sie ihre Energie verliert, dann kann sie auch mich nicht mehr unterstützen), als auch reine Sorge um sie. Sie hat einen schweren Job (sie arbeitet im Seniorenheim für demenziell Erkrankte), kümmert sich im extremen Ausmaß um ihre Enkelin (auf Bitten des Sohnes viermal pro Woche von 17 bis 21 Uhr) – und dann eben auch noch um mich. Das belastet mich. Denn meine Frau hilft mir mit fast schon überirdischen Kräften. Sie besitzt einen ganz besonderen Charakter und eine ganz besondere Seele, das lässt sich mit Worten gar nicht richtig erklären.

Trotz oder gerade durch die Angststörung hat sich die Beziehung zu meiner Frau intensiviert und verfestigt. Wir sind innerlich mehr verbunden als je zuvor. Das liegt aber vor allem an meiner Frau. An ihrer sozialen Gesinnung und an ihrer sozialen (natürlichen) Kompetenz. Im Beruf hatte ich lange Zeit wegen der Erkrankung erhebliche Probleme mit meinem direkten Vorgesetzten. Mit ihm hätte ich auch als Gesunder Probleme gehabt, aber in meiner Verfassung eben noch mehr, das ging fast so weit, dass ich aufgegeben hätte, also gekündigt hätte. Dass ich durchgehalten habe, liegt wahrscheinlich daran, dass mein Selbsterhaltungstrieb relativ stark ausgeprägt ist. Zu meinen Mitmenschen allgemein habe ich ein sehr schlechtes Verhältnis, bin allen gegenüber sehr misstrauisch, gehe Menschen grundsätzlich aus dem Weg.“

Herrn M.s Frau scheint für ihn eine riesige Unterstützung zu sein. Wie verändert sich für Angehörige psychisch Erkrankter die Beziehung zum Partner, Vater etc.?

Unser Therapeut: „Bei all der Wertschätzung, Liebe und Dankbarkeit für den Angehörigen, die psychisch Erkrankte empfinden, wie hier von Herrn M. gegenüber seiner Frau, ist hier wohl auch viel Scham- und Schuldgefühl im Spiel. Oft ist es tatsächlich so, dass eine Paar- oder Eltern-Kind-Beziehung durch eine Krankheit erst mal enger wird. Mit der Zeit kommt aber ein Problem: Denn eigentlich haben wir ja alle eine soziale Rolle inne – die der Partnerin, der Schwester, des Mannes etc. Bei einer Angsterkrankung oder einer anderen Erkrankung werden diese Rollen unterlaufen. Ein Erkrankter, vielleicht einst der Versorger der Familie, der Fels in der Brandung, ist plötzlich nicht mehr arbeitsfähig und kann anderen keine emotionale Sicherheit mehr bieten. Möglicherweise ist er durch bestimmte Medikamente auch in seiner Libido eingeschränkt.

Seine Rolle bröckelt, während die Lebensgefährtin nun zur ‚Krankenschwester‘ und ‚Seelsorgerin‘ wird und alle Alltagsangelegenheiten in die Hand nimmt. Das sorgt für eine Asymmetrie in der Beziehung. Diese schlägt wiederum auf den Selbstwert der erkrankten Person und so verstärkt sich die Asymmetrie krank-gesund noch mehr. Hier entsteht schnell ein Teufelskreis. Wenn Angehörige psychisch erkrankter Personen alles tun, um den Betroffenen jede Last abzunehmen, dann fühlt sich das für den davon ‚Erleichterten‘ zunächst schön an, führt aber eben auch zu Schuldgefühlen bei ihm und schwächt das Selbstwertgefühl. Im übertragenen Sinne nimmt man als Erkrankter in solch einer Situation einen Beziehungskredit auf. Die Vorstellung oder Befürchtung, diesen ‚zurückzahlen‘ zu müssen, kann beängstigend sein.“

Und dann ist da noch der Angehörige, der sich in der Sorge um den psychisch erkrankten Lebensgefährten mitunter komplett verausgabt!

Unser Therapeut: „Genau. Diese Asymmetrie bleibt nämlich auch nur so lange funktionsfähig, bis der Angehörige in die Überlastung rutscht. Es ist deswegen zwar sehr wichtig, Angehörige zu bestärken und ihnen anerkennend zu sagen ‚Toll, dass du für XY dageblieben bist‘, aber sie sollten auch wissen, dass es nicht nur okay, sondern nötig ist, auf sich selbst Rücksicht zu nehmen. Eine Angsterkrankung ist nicht tödlich! (Auch wenn sich eine Panikattacke für den Betroffenen so anfühlt.)

Zu viel Unterstützung aber erhält die Krankheit am Leben, denn eine Angsterkrankung ist wie eine Art emotionales ‚Krebsgeschwür‘. Nehmen wir eine Phobie. Am Anfang mag da die Angst vor Spinnen sein, die sich mit der Zeit dann auf Insekten ausweitet. Schließlich traut sich der Betroffene nicht mehr in den Keller und dann nicht mehr vors Haus. Wenn dem Erkrankten zu viel abgenommen wird, kann er sich seinen Ängsten nicht stellen. Die Störung verstärkt sich.

Angehörige psychisch Erkrankter sind hier also wirklich in einer Zwickmühle. Und sie haben zwei ambivalente Bedürfnisse: einerseits die ‚Brücke‘ zum Partner (Elternteil, Kind) intakt zu halten – denn sie möchten die Beziehung ja fortführen – andererseits die Verantwortung für ihn abzugeben. Das gelingt aber nur durch Hilfe von außen. Und da gibt es heutzutage viele Möglichkeiten. Digitale Gesundheitsanwendungen, wie z.B. die App Invirto zur Behandlung von Angststörungen, oder aber eben durch Hinzuziehen eines Therapeuten.

Es ist außerdem sehr wichtig, dass Angehörige klare Grenzen ziehen und diese gegenüber dem Erkrankten kommunizieren, zum Beispiel wenn der- oder diejenige anfängt, zu trinken, oder Suizidgedanken äußert. Hier darf und muss man ‚streng‘ sein: ‚Wenn du das machst, dann helfe ich dir nicht mehr. Denn das kann so nicht funktionieren. Und wenn du an Selbsttötung denkst, dann bringe ich dich in eine Klinik.“

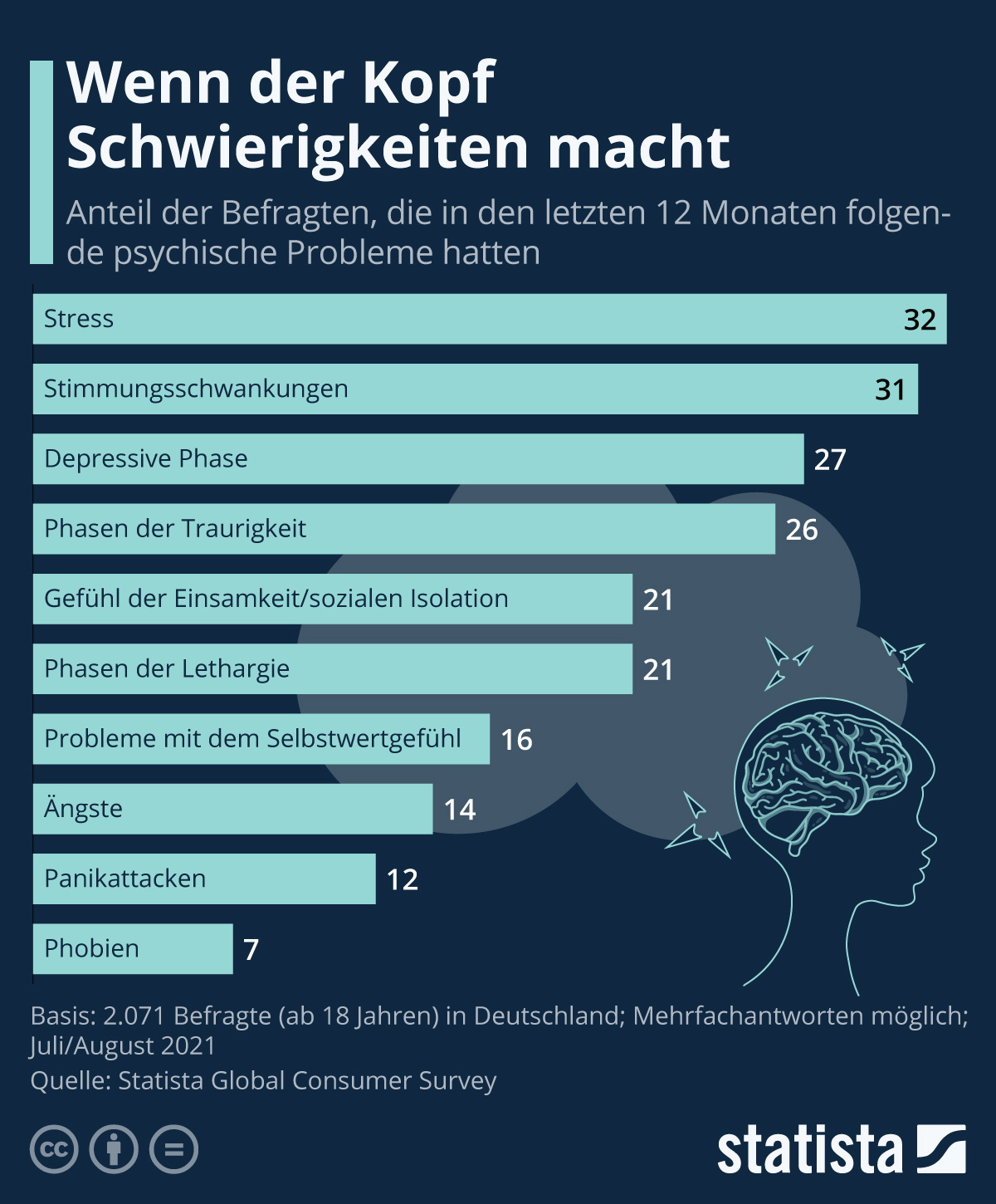

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Herr M. hat sich wegen seiner nächtlichen Panikattacken professionelle Hilfe gesucht. Er war zunächst über ein Jahr bei einem Psychiater & Psychotherapeuten in Behandlung, mit dessen Arbeitsweise allerdings unzufrieden.

Wolfram M.: „Er hat komplett unprofessionell agiert und praktiziert. Die Behandlungszeit bei ihm war für mich Horror und hat meinen Zustand verschlechtert. Es war für mich nicht leicht, von mir aus die Behandlung zu beenden (wegen Antriebsschwierigkeiten) und einen neuen Therapieplatz zu finden. Es gelang mit Glück.

Seit einigen Monaten bin ich nun bei einer Psychologin, durch deren Behandlung ich mich gut unterstützt fühle. Ich kann erkennen, dass sie strukturiert arbeitet, was ich z.B. daraus ableite, dass sie überhaupt erst einmal eine Analyse machte und ich mit ihr konkrete verhaltensrelevante Aspekte besprechen kann.“

Es scheint, also fruchte diese Therapie bei Herrn M.s Panikattacken nun besser. Wie wichtig sind die Beziehung zum Therapeuten und die Art der Therapie?

Unser Therapeut: „Erst einmal ist es so, dass die Verhaltenstherapie bei der Erbringung von Evidenz sehr fleißig war. Bei Ängsten ist die verhaltenstherapeutische Exposition daher evidenzbasiert das wirksamste Verfahren. Das heißt aber nicht, dass andere psychotherapeutische Behandlungsformen nicht wirken.

Ohnehin nähern sich die psychologischen Schulen immer mehr aneinander an (die Psychoanalyse ausgenommen), es werden Elemente voneinander übernommen. Die dritte Welle der Psychotherapie bzw. Verhaltenstherapie hat zwar neue Programme entworfen, prinzipiell ist es aber so: Die größte Wirkkonstante in der Psychotherapie ist die Beziehung zum Therapeuten. Wenn hier kein Vertrauensverhältnis besteht, das auch mal einem Konflikt aushält, dann ist es eigentlich irrelevant, welcher ‚Schule‘ der Therapeut entstammt. Von daher ist es absolut sinnvoll, dass sich Herr M. jemanden gesucht hat, zu dem er einen besseren Draht hat.

Zu bedenken sei hier aber: Wenn ich gegenüber anderen Menschen grundsätzlich eine negative Erwartungshaltung hege – wie es Herr M. ja durchaus selbst über sich sagt – dann bezieht sich das natürlich auch auf den einen möglichen Therapeuten. Das kann die Suche nach dem passenden Behandler erschweren.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft, Herr M.?

Wolfram M.: „Naja, in erster Linie wieder gesund zu werden, womit ich nicht meine ‚total glücklich‘ zu sein. Eine Grundmelancholie als vorherrschende Charaktereigenschaft kann ich akzeptieren. ‚Wer immer nur lacht, ist nicht frei!‘ (Hans Söllner). Ob sich was ändern muss, oder kann, das weiß ich gar nicht. Ich denke, ein großer Anteil wird eine genetische Disposition sein, dass ich so erkrankt bin. Die Unmenschlichkeit, die Skrupellosigkeit, die Hektik, die Gewalt, die Heuchelei und die Tierquälerei in der Welt, das alles trägt zu der Entstehung meiner Erkrankung sicherlich mit bei, aber es wäre eine Illusion, zu glauben, dass sich DAS ändern würde. Einzig möglich wäre vielleicht ein offenerer Umgang, mehr Verständnis für diese Art von Krankheit, sodass Betroffene gar nicht erst in den Druck kommen, sich ‚zusammenreißen‘ zu müssen und einen Gutgelaunten vorspielen müssen.

Unser Therapeut: „Diesem Wunsch kann man nur beipflichten. Dass jemand ein schlechtes Gewissen haben muss, weil er krank ist, darf nicht sein. Leider ist es noch immer so, dass jede psychische Erkrankung stigmatisiert ist. Überall wird Selbstoptimierung propagiert, höher, schneller, weiter. Soziale Medien befördern dann auch noch den permanenten Vergleich mit anderen. Das kann nur mit Einbußen einhergehen.“