Wer als Kind eine depressive Mutter oder einen erkrankten Vater hat, leidet. Und zwar nicht nur an einem zwei- bis fünfmal höheren Risiko, selbst eine Depression zu entwickeln, sondern auch unter der viel zu frühen Verantwortung und Rollenumkehr. Auch noch im Erwachsenenalter. Darüber sprechen wir im Interview mit Dr. med. Dirk Greverus.

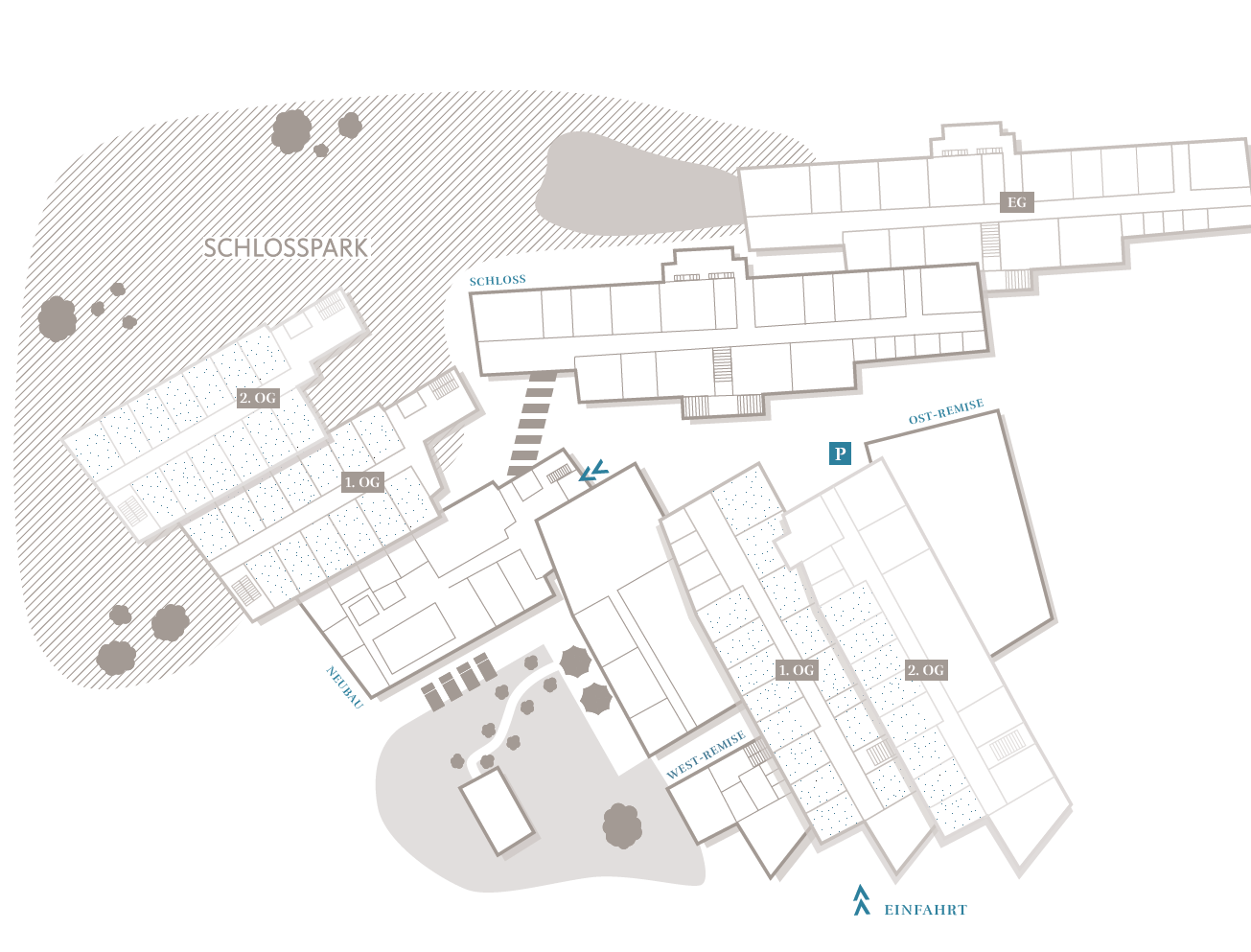

Herr Dr. Greverus, Sie sind Leitender Oberarzt an der Schlossparkklinik Dirmstein. Angenommen ich habe einen Job, ein Kind, ein Haus – und plötzlich eine Mutter mit Depressionen. Mit meinem eigenen Leben hat das eigentlich gar nicht so viel zu tun. Warum ist dennoch auf einmal alles anders?

Natürlich spielt ihre Mutter im Erwachsenenalter nicht mehr dieselbe tragende Rolle wie in Ihrer Kindheit. Aber höchstwahrscheinlich hat sie Sie dennoch unterstützt: ab und zu das Enkelkind betreut, sich mal um die Einkäufe gekümmert und beim Umzug mit angepackt. Während Ihres Studiums hat sie Sie zusammen mit Ihrem Vater vielleicht finanziell unterstützt. Kurz: Sie hat sich über Ihren 18. Geburtstag hinweg fürsorglich verhalten. Dazu ist sie plötzlich nicht mehr Lage. Sie machen sich nun Sorgen um sie, nicht umgekehrt.

Was macht eine Depression mit dem Verhältnis zu den Eltern, wenn man selbst bereits erwachsen ist?

Eltern bleiben Eltern – ein Leben lang. Daran ändert das Alter des Kindes nichts. Sie kümmern sich auch dann noch um Sohn und Tochter, wenn diese bereits 20, 30 oder 50 sind, helfen ihnen aus und umsorgen sie. Diese Rollenverteilung bleibt in der Regel so erhalten, bis womöglich der Pflegefall eintritt und wir uns schließlich um unsere Mütter und Väter kümmern. Darauf sind wir einerseits aber mental eingestellt – andererseits erwartet keiner mehr von uns, dass wir das selbst übernehmen.

Eine depressive Phase hingegen macht es der erkrankten Person unmöglich, die elterliche Rolle zu erfüllen und den damit verbundenen Aufgaben nachzukommen. Das ist umso fataler, je jünger das Kind ist, denn es ist emotional viel bedürftiger und braucht stabile Rahmenbedingungen. Die Umkehr der Rollenverhältnisse und damit verbundene Erfahrung „meine Eltern können für mich nicht mehr da sein“ bleibt aber auch im späteren Leben erschütternd. Wenn Kinder zwischen 20 und 30 selbstständig werden und in die Welt aufbrechen, ist das eine persönlichkeitsprägende Phase, die auch Scheitern beinhaltet. Da ist das soziale Netz zum Auffangen wichtig. Doch dieses fehlt dann.

Was ist das hier Tückische an der Depression und anders als bei anderen Krankheiten, die meine Mama oder den Papa vielleicht vorübergehend einschränken?

Besonders ist hier sicherlich die Problematik des Helfens. Es ist ja nicht nur so, dass der depressive Elternteil seine Rolle nicht mehr erfüllen kann, er ist sogar maßgeblich auf Ihre Hilfe angewiesen, denn er kann sich krankheitsbedingt gar nicht selbst welche suchen. Das ist vielen Angehörigen und Außenstehenden oft nicht bewusst.

Wer sich ein Bein bricht, fährt ins Krankenhaus; wer über die Zeit Veränderungen an seiner Haut feststellt, geht zum Dermatologen. Das braucht vielleicht mal eine Ermahnung vom Ehepartner, aber mehr in der Regel eben nicht. Depressiv Erkrankte ziehen sich zurück und bitten meist auch nicht um Hilfe. Im Gegenteil: Keiner will psychisch krank sein. Selbst wer ahnt, es zu sein. Anderen wiederum fehlt die Krankheitseinsicht komplett. Diese denken dann, das gehe schon wieder vorbei.

Umso wichtiger ist es, dass die erwachsenen Kinder hier hartnäckig bleiben, wenn Sie Anzeichen einer Depression wahrnehmen, und sich informieren. Über Symptome, Hilfsangebote etc. Das Aussprechen der eigenen Vermutung gegenüber dem Elternteil, die Krankheit also konkret zu benennen, ist aber ein wichtiger erster Schritt.

Dabei könnte es doch so einfach sein. Ich sehe, dass mein Vater oder meine Mutter Hilfe brauchen. Also biete ich sie an, und sie wird angenommen.

Tja, und genau beim Hilfe anbieten und „dranbleiben“ wird es wieder heikel. Denn man will als Kind ja nicht übergriffig werden oder bevormunden. Unsere Eltern sind für die meisten von uns auch Respektpersonen, da gibt es ein gewaltiges Hemmnis aus der Rolle zu fallen. So ergeht es aber auch dem depressiven Vater oder der Mutter. Auch sie haben – selbst, wenn die Krankheitseinsicht da ist – aus Scham Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen. Sie denken sich: „Ich bin doch der Erwachsene!“ Das wiederum kann einen als Tochter und Sohn zu Recht frustrieren. Man sieht ja die Not eines geliebten Menschen und möchte was tun. Das kann auch in Ärger umschlagen.

Inwiefern?

Erwachsene Kinder erleben in so einem Moment eine große Ohnmacht. Sie wollen helfen und man lässt sie nicht. Therapeuten machen diese Erfahrung mitunter natürlich auch bei Patienten, aber sie können das aushalten, da sie eine professionelle Distanz zu der erkrankten Person haben. Seinen Eltern aber steht man sehr nahe. Das belastet. Und plötzlich fühlt man da eine Hilflosigkeit, die man noch aus seiner Kindheit kennt. Wenn man das Gefühl hatte, dem Willen der Erwachsenen ausgeliefert zu sein und kaum Einfluss auf deren Entscheidungen zu haben. Daraus resultiert dann schnell auch Ärger. Das ist zwar verständlich, aber nicht besonders konstruktiv in dieser Situation. Auch kann die erlebte Ohnmacht als Sohn oder Tochter umschlagen in Dominanz und Machtgehabe. Das führt zu Konflikten.

Was kann ich denn als Kind machen, wenn ein depressiver Elternteil meine Hilfe verweigert?

Hier sollte man sich immer wieder bewusst machen, dass Betroffene die Erkrankung noch nicht wahrhaben möchten und Hilfe dadurch noch nicht annehmen können. Für die Eltern ist es ein Prozess, zu erkennen, dass sie hilfsbedürftig sind. Das ist auch deswegen so schwierig, weil dabei der Gedanke mitschwingt: „Oh Gott, jetzt bin ich alt. Man muss sich um mich kümmern.“ Dabei sind sie vielleicht gerade 50 oder 60. Dennoch fragen sie sich womöglich, wie das nur alles werden soll, wenn sie erst einmal älter sind. Auch solche schmerzhaften Einsichten verkomplizieren die Situation. Vom ersten Bemerken möglicher Symptome der Depression, die ich an meiner Mutter oder meinem Vater feststelle, bis zur Diagnosestellung oder gar Therapie kann also sehr viel Zeit vergehen. Was erwachsenen Kinder bei diesem langwierigen Prozess helfen kann, sind professionelle Angebote und Lastenverteilung.

Was bedeutet das konkret? Dass ich meinen Partner miteinbeziehe?

Zum Beispiel. Mit ihm kann ich meine Sorgen teilen, aber ihn auch etwa im Haushalt oder in der Kinderbetreuung stärker einbeziehen, um mich zu entlasten. Auch die Geschwister ins Boot zu holen, ist hilfreich. Sie kennen die Eltern ja genauso gut. Man kann sich mit ihnen auf einer sehr persönlichen Ebene über Mutter und Vater austauschen, Termine aufteilen, Erledigungen übernehmen, sich gegenseitig aufbauen. Oft geht es tatsächlich auch gar nicht anders, als sich das „Kümmern“ aufzuteilen. Wir wohnen längst nicht mehr mit unseren Eltern im selben Haus, häufig sogar in unterschiedlichen Städten. Dann kann der eine vielleicht im Internet Hilfsangebote und Fachärzte recherchieren, während der andere den erkrankten Elternteil vor Ort zu den Terminen begleitet.

Welche Hilfsangebote stehen den erwachsenen Kindern und deren depressiven Müttern und Vätern denn offen?

Grundsätzlich kann sich jeder Angehörige eines von Depressionen betroffenen Menschen an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden, der auch Hausbesuche durchführt. Oft ist er an das örtliche Gesundheitsamt angegliedert und besteht aus einem interdisziplinären Team z.B. mit Sozialpädagogen, Fachärzten und Psychologen. Auch psychiatrische Institutsambulanzen leisten an Personen mit Depressionen quasi Erste Hilfe. Den Hausarzt einzubinden und ihn auf die vermutete Depression beim Elternteil anzusprechen, ist sicherlich eine gute Idee. Kinder kennen ihre Eltern so gut wie kaum ein anderer. Ihnen und dem anderen Elternteil fallen Veränderungen am ehesten auf. Sie geben also wichtige erste Hinweise auf das eventuelle Vorliegen einer psychischen Erkrankung.

Klingt ganz danach, als ob die erwachsenen Kinder eine wichtige Rolle beim Anstoßen des Heilungsprozesses spielen!

Ja. Denn trotz der erlebten Verkehrung der Eltern-Kind-Rollen, die die Situation für alle Beteiligten erschwert, sind Kinder die nächsten Angehörigen und meistens sehr vertraute, geliebte Personen. Von ihnen lassen sich depressiv Erkrankte immer noch am ehesten und, wenn man das so sagen kann, am „liebsten“ helfen. Sie sind also eine wichtige Stütze in einem solchen Moment.

Das bedeutet aber nicht, dass sie helfen müssen. Mir fehlen zum Beispiel schlichtweg die zeitlichen Ressourcen dazu, wenn ich in Vollzeit berufstätig bin und eigene Kinder habe, womöglich alleinerziehend bin. Ebenso wenig ist es mir zuzumuten, mich aufopferungsvoll zu kümmern, wenn ich ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern habe. Eigenschutz ist da ein wichtiges Stichwort. Wer sich überfordert, ausgebrannt oder anderweitig nicht wohlfühlt, sollte diese Gefühle für sich reflektieren und darf sich ohne ein schlechtes Gewissen aus der Situation herausziehen. Darüber hinaus können Selbsthilfegruppen eine große Unterstützung für Angehörige sein.

Ich bin als Sohn oder Tochter nicht verpflichtet, zu helfen?

Nein. Im Gegenteil. Wir selbst fühlen solch eine Verpflichtung oft, obwohl diese Erwartung bei meinem Gegenüber gar nicht existiert. Auch nicht, wenn dieses Gegenüber ein Elternteil ist, das uns aufgezogen und zeitlebens umsorgt hat. Für die Mehrheit der Mütter und Väter ist das eigene Kind ein unschätzbarer Glücksfall. Der Anspruch, dass das Kind sich nun aus Dankbarkeit, oder weil es sich so gehöre, für die Eltern sorgen müsse, ist im Grunde grenzüberschreitend und wird nur von wenigen geteilt.

Und ich möchte all den Söhnen und Töchtern noch etwas Entlastendes mitgeben: Ihr Rollenverhältnis wird sich wieder normalisieren. Es wird sich vielleicht sogar auflockern und zu mehr Augenhöhe in Ihrer Eltern-Kind-Beziehung beitragen. So eine Erfahrung wie die „gemeinsame“ Bewältigung einer Depression zieht somit oft eine gewisse Annäherung mit sich.

Vielen Dank für diesen Beitrag zum Thema Therapie. Ich finde Interaktionstherapie für Mütter und Kinder eine gute Sache. Ich finde auch, dass das Aussprechen der eigenen Vermutung gegenüber dem Elternteil und die konkrete Benennung der Krankheit, ein wichtiger erster Schritt ist.

Meine Mutter erwartet seit ich 12 bin, dass ich auf sie und ihre Depressionen Rücksicht nehme. Sie hingegen muss weder dies noch sich überhaupt für ihr Kind interessieren. Ich bin auf Distanz; ich habe AUCH ein Leben. Nur eins.